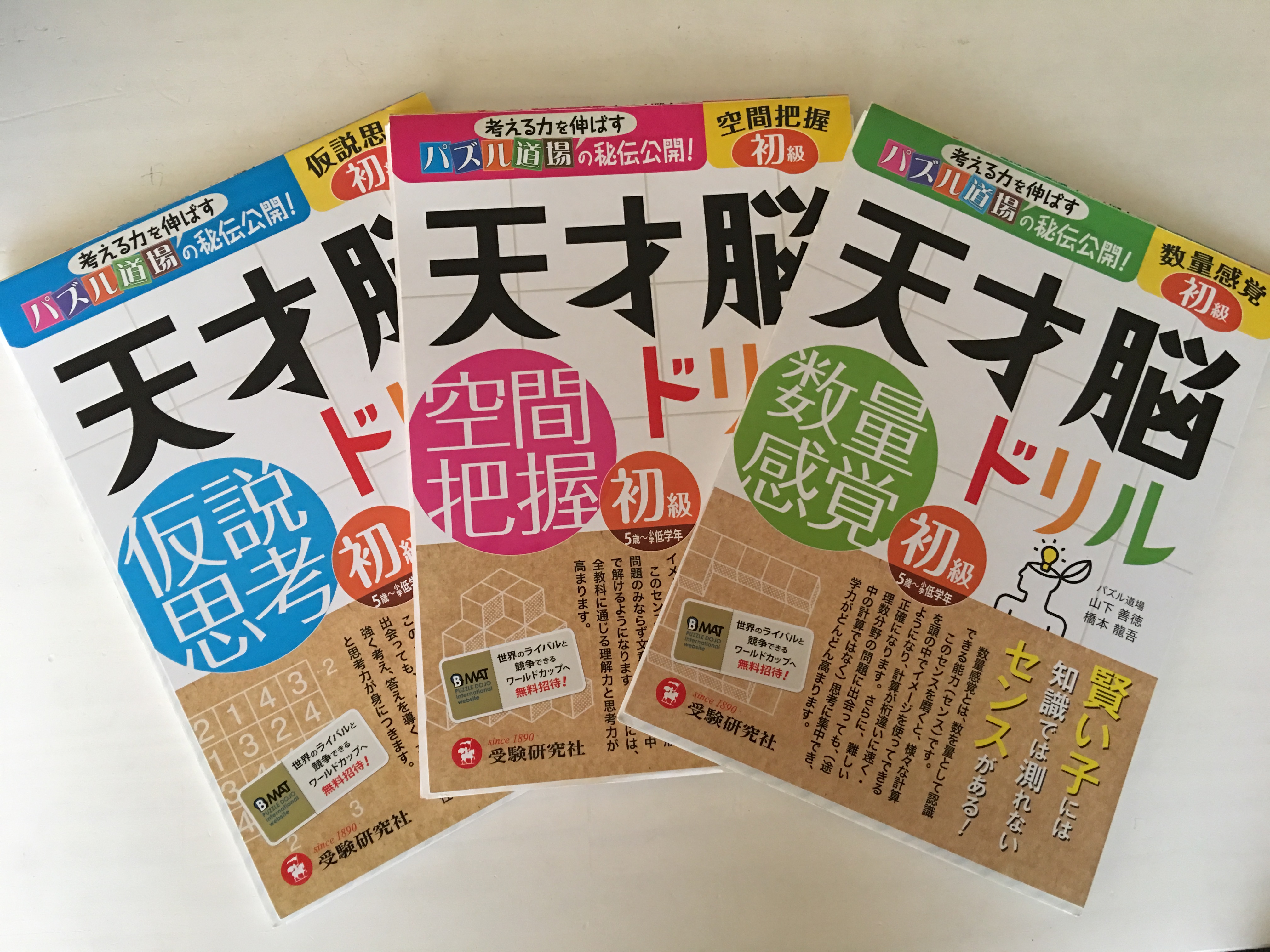

子どもが勉強をしていて、苦手になりやすい分野ってありますよね。

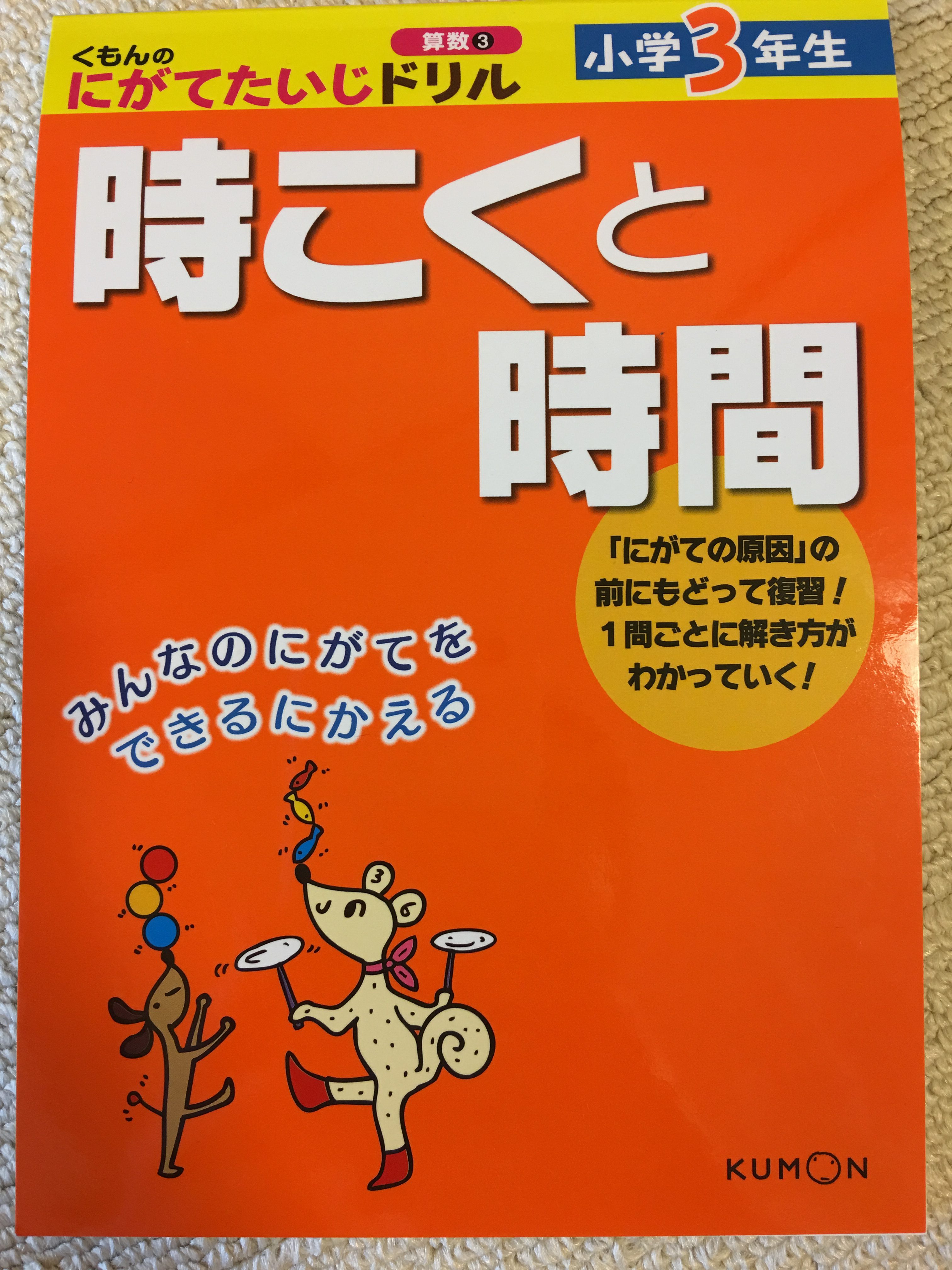

そういう分野をカバーしてくれているのが、『くもんのにがてたいじドリル』シリーズ。

長女は時間の計算が苦手です。

幼稚園の時には時計も読めるようになっていたのですが、時間の計算は微妙にミスすることが多いです。

そこで、『くもんのにがてたいじドリル 「時こくと時間」』をやってもらいました。

ドリルの構成

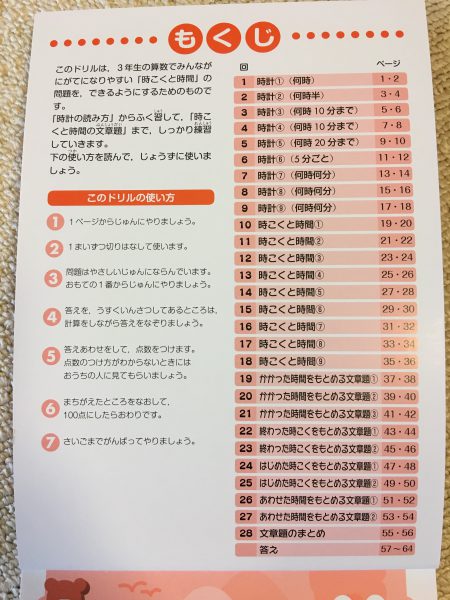

『くもんのにがてたいじドリル 「時こくと時間」』目次

このドリルでは、時計の読み方を初歩から丁寧に学習し、時間の計り方と単位の理解を経て、最終的には時間に関する簡単な文章題を解けるようになることを目指します。

時計の読み方

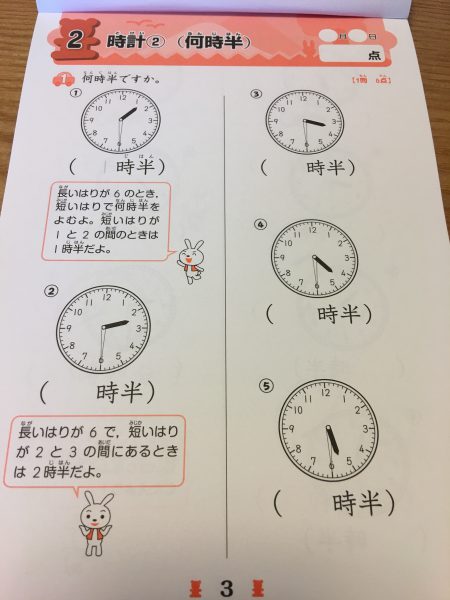

『くもんのにがてたいじドリル 「時こくと時間」』時計の問題

ドリル9回分の分量で、時計の針を読む練習を繰り返し、時計の読み方を完璧にしていきます。

まずは短針の読み方を覚え、長針の読み方に移ります。

そして次第に30分単位から10分単位、、、と少しずつ細かい単位で読めるように問題が発展していきます。

時計の読み方を学ぶ問題としては普通の構成ですが、特化型ドリルだけあって、発展の仕方が非常に緩やか。

時計が苦手な子には嬉しい内容です。

時間の計り方

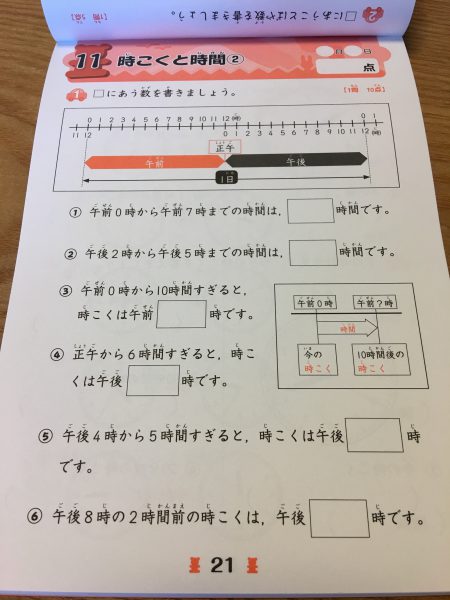

時計の読み方を通して時刻を学んだ後は、時間について学びます。

まず時間が苦手な子は、時間を問われているのに時刻で考えてしまうことが多いように思えます。

例えば、答えは「5時間」だけど、「5時」と答えてしまうような場合です。

本書では、時間はある時刻とある時刻の間の期間を表す、ということを理解できるように、「何時から何時までは、?時間」のような問題を何度も繰り返し解いていきます。

何度も似たような問題を少しずつ発展させて、繰り返し解くことによって、時間と時刻の違いをしっかり理解できるはずです。

問われる時間は、10分単位から時間単位、時間と分を合わせたものと、少しずつ発展していきます。

その中で、1日は24時間、1時間は60分であることを覚え、時間と分の単位変換がスムーズにできるようになるように構成されています。

文章題

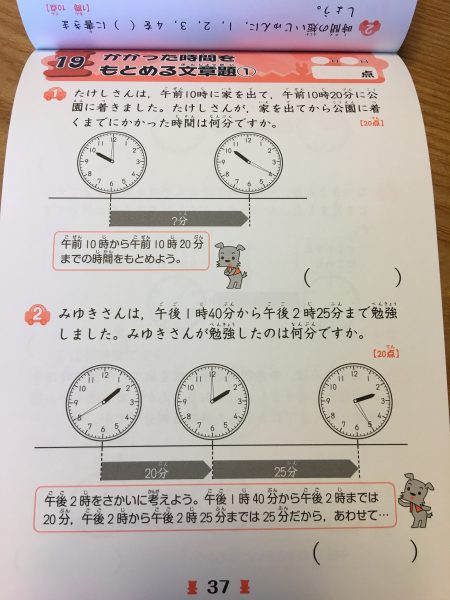

かかった時間を求める文章題

時刻と時間を理解できたところで、時間を扱う文章題をクリアすれば、本書はおしまいです。

文章題には以下の種類があり、合わせて10回分ほどあります。

- かかった時間

- 終わった時刻

- 始めた時刻

- 合わせた時間

文章の中から、解答に必要な時刻と時間を読み取り、時刻と時間の違いを意識しながら計算するのは、苦手な子にとっては大変難しいものです。

ですが、当然ながらここまでに学んだ内容をしっかり理解していれば解ける問題ばかりです。

理解が不十分なところがあれば、前のページに戻って復習することで必ず解けるようになっています。

難易度

表紙に「小学3年生」とあるように、文章題は3年生が学校で学ぶ内容かと思います。

ですが、文章題以外は1年生でも解けるぐらいの難易度だと思います。時計の読み方だけなら1年生でもできますよね。

本書を文章題まで全部こなさなくとも、未就学の子どもが時計の読み方を覚えるためにも使えます。

そして問題自体の難易度も基礎レベルなので、1~2年生でもがんばれば解けるのではないでしょうか。

我が家の場合

3年生の長女は時間の計算が苦手で、主に苦手な部分は、

- 午前と午後の理解が不十分

- 時間と分を合わせて使う時にミスがある

というところでした。

頭では1時間=60分であることは覚えていても、問題を解く際には、分と時間の単位変換がスムーズにいかないことがよくありました。

例えば、100分後のことを時間を使って表すと1時間40分ですが、1時間30分と間違えてしまうようなケースです。

時間、分、秒の単位の関係が、十進法ではないので混乱してしまうのですね。子どもも大変。。

本書で、正午を跨いだ時間の計り方を何度も練習して、午前と午後の理解を深め、時間と分を使った解答をひたすら繰り返してきたので、本書の文章題はミスなく解くことができました。

文章題を解く姿を見て、時間の単位変換が少しスムーズになってきたように感じました。

長女は3年生で、時間に関してもある程度は理解していたので、本書の半分くらいは15分ほどで終わりました。

そして残り半分を、日々の勉強に加えて時間に余裕がある時に少しずつ解いてもらいました。

大きく躓いたところはありませんでしたが、時折ドリルの説明に納得するようなところもありました。

少し長女にとっては簡単にも思えましたが、時間の苦手な長女なりに気付きが得られたようなので良かったです。

苦手な子だけでなく、先取り学習にも

『くもんのにがてたいじドリル「時こくと時間」』という名前ですし、時間が苦手な子専用に感じてしまう本書。

ですが苦手でなくとも、本当に時刻の基礎から丁寧に少しずつ発展していくので、時刻と時間の先取り学習にも最適です。

例えば時計を題材にした絵本を読みつつ、本書で練習してみるのも良いのではなくでしょうか。

最近のコメント