先日、我が家の読書感想文の書き方という記事を書きました。

このような記事を書いたにもかかわらず、3年生の今年は、読書感想文が上手く書けませんでした。。

この内容で実際に長女は1年生の時は学年代表に選ばれ、賞ももらえました。ですから、読書感想文を書く方法論として間違ってはいません。

ただ、この方法が有効に働く前提として、本に書かれている内容、テーマをある程度は理解できている必要があります。

残念ながら今年は、この前提をクリアできなかったのです。。。

この経験を無駄にせず、来年に生かすために、今年上手くいかなかった原因と反省、注意点をまとめておきます。

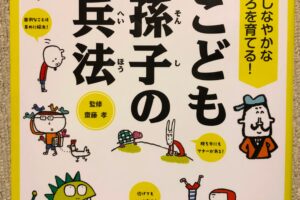

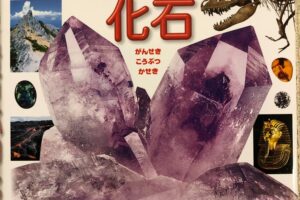

題材に選んだ本

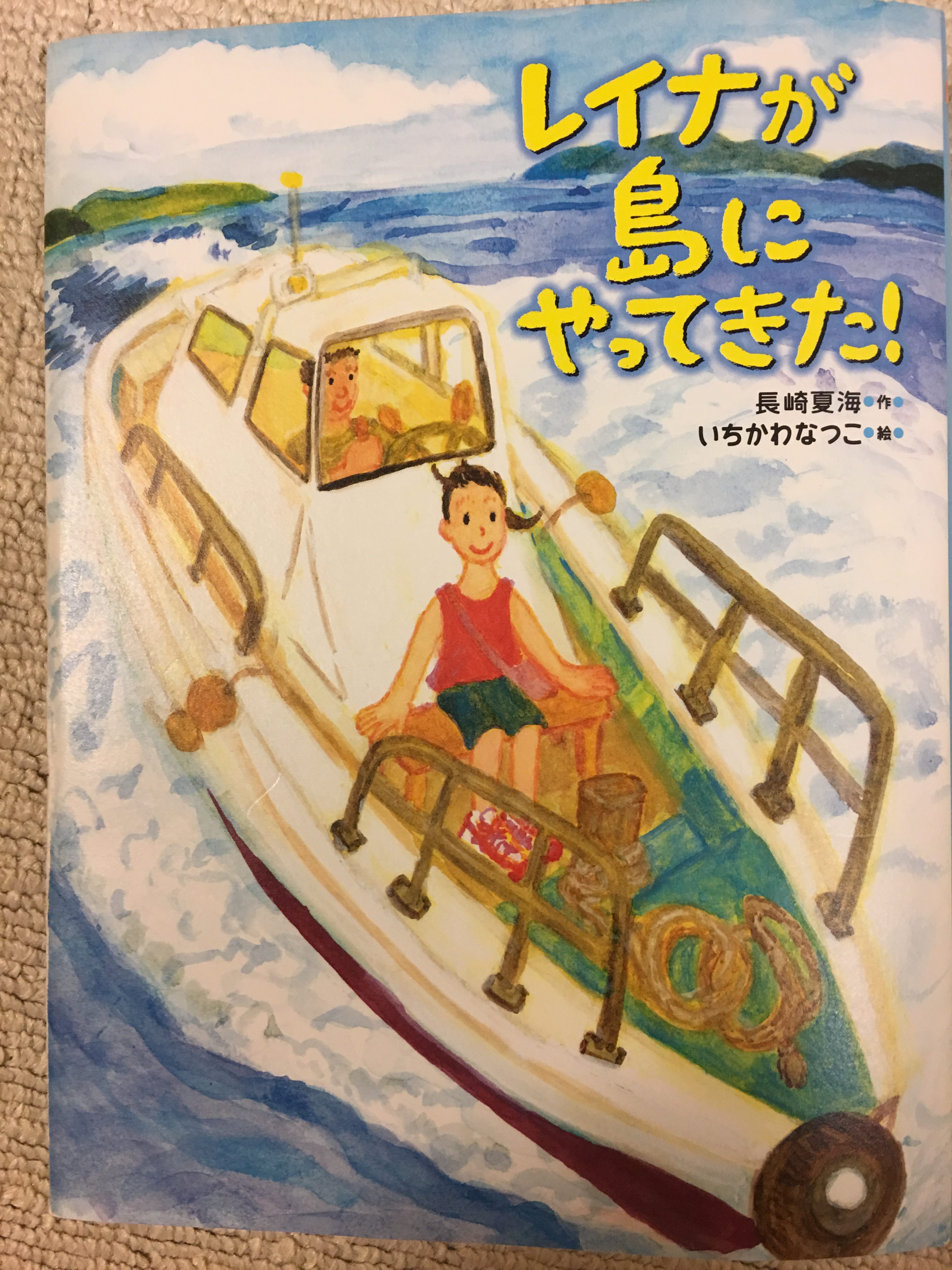

今年の読書感想文の題材に選んだ本は、「レイナが島にやって来た」。

小学校中学年向け課題図書として4冊挙げられていた中の一つです。

話の概要

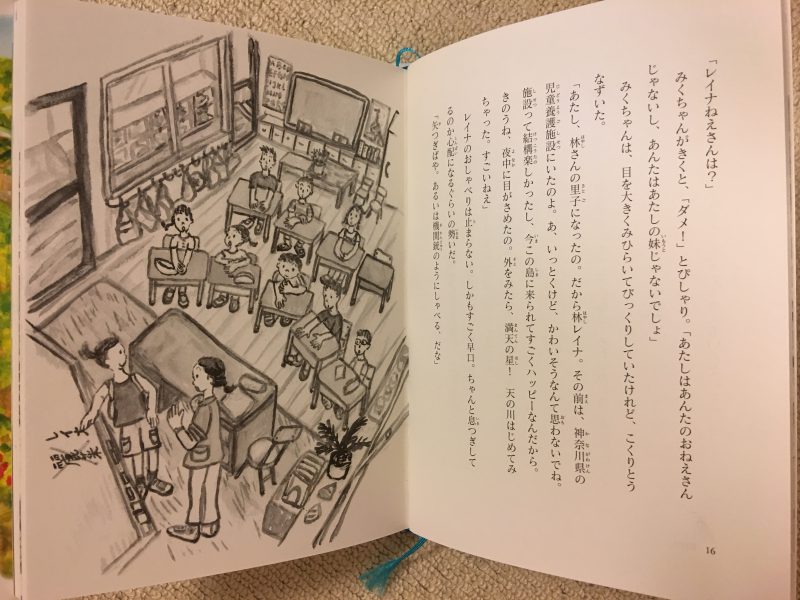

『レイナが島にやってきた』レイナが初めて教室に来た場面

舞台は南の島。島に4年生の女の子が転校してくるところから話は始まります。

優愛は島で暮らす4年生の女の子。優愛には女子の同級生がおらず、転校生が来るのを楽しみにしていました。

島に転校してきたレイナは、優愛が今まで出会ったことのないタイプの女の子。

優愛は今まで考えもしなかったことをたくさん考えさせられることになります。

優愛は考えても考えても、自由気ままに振る舞うレイナのことを理解できず、仲良くなりたいと思っていた気持ちが諦めに変わっていくのですが、結果はどうなるのか、、といったお話です。

もちろん最後は仲良く友達になれるわけですが。

理解が難しかったところ

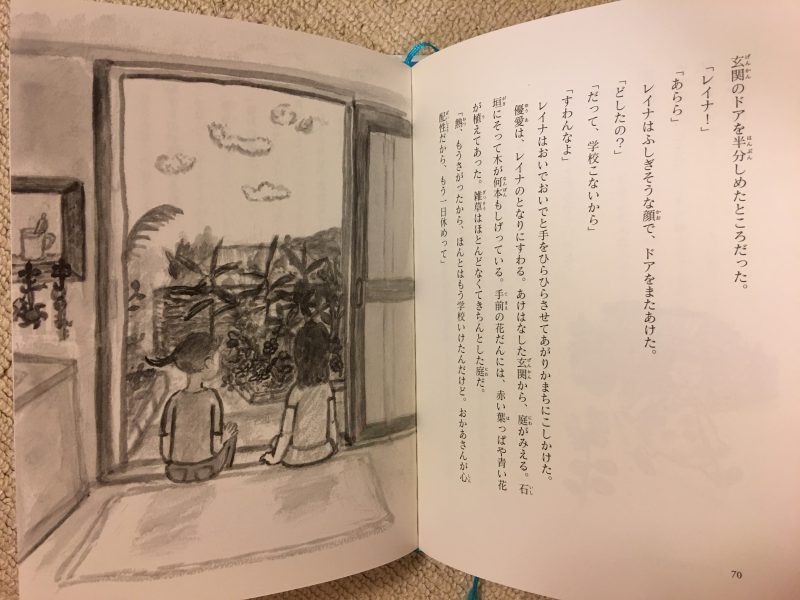

『レイナが島にやってきた』玄関先でレイナと話す優愛

レイナは島にやって来た里子で、いつ施設に返されるかもしれない不安を常に抱きながら、里親に気を遣って生活しています。

過去の辛い経験から、里子であることは里親との契約である、と少し曲がった理解をしており、自分のことを「ケイヤク子ども」と表現します。

この複雑な境遇と気持ちを、優愛には簡単に理解できません。ですから、本書を読む子どもは、その優愛の心の動きを通してたくさんの学びが得られるはずです。

ただ、3年生の長女には、この話が全体でどういう話なのか今ひとつ理解できませんでした。

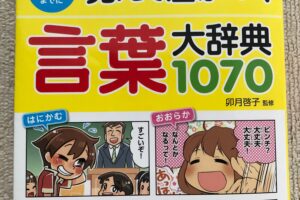

知らない用語が多く、その理解も不十分なままに、レイナと優愛の心の動きに思いを馳せる余裕が生まれなかったのだと思います。

説明した主な用語は、

・施設(児童養護施設のこと)

・里親、里子

・契約

といったあたりです。自分を生んでくれた親がいないレイナの気持ちは、説明の都度理解はしてくれたのですが、それを感想に昇華させるのが難しかったようです。

読書感想文の本を選ぶ時に気をつけること

来年のために、読書感想文を書いてもらう本を選ぶ時に親子で気をつけた方がいいことをまとめます。

子どもが話の内容を想像できそうか

子どもの少ない人生経験では、本に書かれている文章を想像することが難しい場合が多々あります。

その不足している想像力を補いながら、話の内容を理解できるかを、しっかり考えてあげた方が良いですね。

長女にとっては、レイナの自由気ままな行動は分かりやすいので想像できたのですが、優愛が戸惑い、悩み、成長していく姿が上手く想像できなかったようです。

これがアニメなら、優愛が悩み考える姿が目に見えるので、話の理解が変わっていたかもしれません。

早めに親子で一緒に読む

親子で一緒に読む、ということは実践しているご家庭も多いと思いますし、我が家も実践しています。

ですが、今年は親子で読む機会ができたのが夏休みの後半で、そこから試行錯誤して、本を変えた方が良いと思い至るまでに時間がかかってしまいました。

例えば夏休み早々に私が先に読了しておけば、これは長女には難しいかも、と気付いて、違う課題図書に変更することができたかもしれません。

事前にもっとしっかり文章や絵を見て、長女が最も理解できそうな本を選んであげれば良かったです。

来年は、課題図書全部を私が先に読み終えてしまうぐらいの勢いで取り組もうと思います。

ともかく、早めに親子で一緒に読んで、親子で本の内容について話す時間を作るべきでした。

親子で楽しみ味わうことが大切

以上を通して、いろいろ反省点はあるのですが、

親子で本の内容を共有して楽しみ味わうことが最も大切だと気づかされました。

本に書かれた話の内容を理解していなければ、子どもに適切なアドバイスをしてあげることができないのはもちろんなのですが、本の内容に関する会話を楽しめるなら、感想は自然と出てくるはずです。だって感想文なのだから。

そんな当たり前のことにようやく気づけた今年でした。

来年は、長女と目一杯に本の内容と会話を楽しんで、最高の読書感想文の思い出となるよう、親子で頑張ります!

最近のコメント