頭のよくなるゲームとして有名な「アルゴ」。

パッケージにもはっきり書いてますね!

正直アルゴで遊ぶことで、頭がどこまでよくなるかは未知数ですが、少なくとも数字に慣れるのは間違いありません。簡単なルールですが奥が深く、大人も子どもと一緒に楽しめるゲームです。

アルゴで学ぶ教室

アルゴを教材にして、数理能力を磨く教室もあり、四谷大塚や早稲田アカデミーなどの有名塾でも採用されています。特に低学年を対象とした教室です。

アルゴ以外の教材も使って、図形のセンスや空間認知能力なども磨いていきます。そんな教材をお手軽に家で遊べるというのは、少しお得感がありますね。

主な教室

パッケージの中身

パッケージを開けてみます。

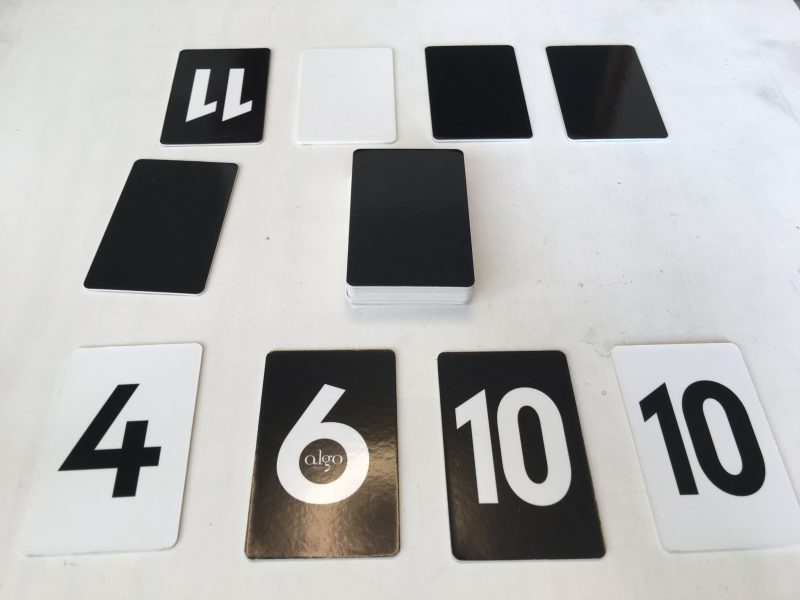

アルゴパッケージの中身

透明のケースの中に、黒と白のカード、チップ、説明書が入っています。

黒と白のカードが11枚ずつ。チップとマニュアル。

内容品をすべて並べてみました。カードは黒と白で11枚ずつ。チップが4種類入っています。

ゲームのルール

アルゴは、対戦相手のカードの数字をすべて当てれば勝ち、というゲームです。

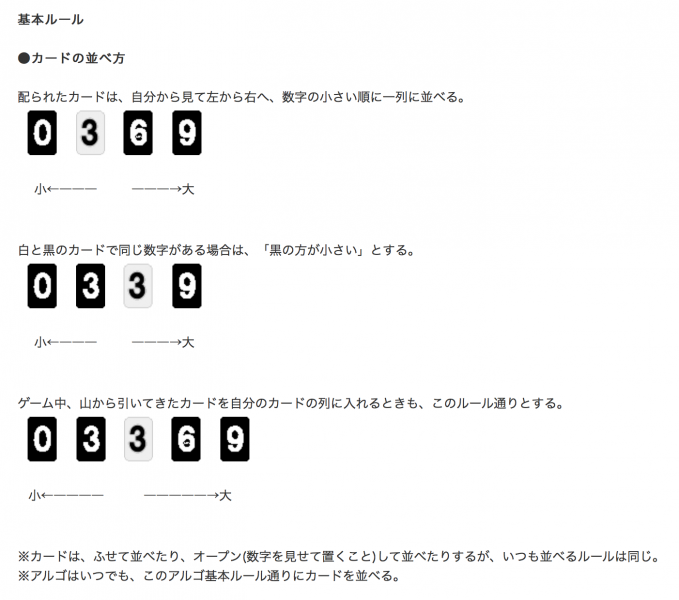

基本ルール

基本ルールとして、カードの並べ方があります。

ゲームの流れ

ゲームは以下のように進めます。

- カードをプレイヤーに配る(2人の場合は4枚)。残ったカードの山は中央にふせて置く。

- 配られたカードを基本ルール通りに並べ、数字がわからないように自分の手前にふせて置く。

- 対戦相手の、ふせてあるカードの数字を推理して当てる。

- 当たったら相手のカードをオープンする。当たらなかったら自分のカードをオープンして元の位置に置く。

- 自分のカードの数字と、ゲームを進めていくうちにわかってくる条件をヒントに推理する。

- 相手のカードを先に全部当てた方が勝ち。

2人で遊んだ場合の雰囲気

アルゴは最大4人まで同時に遊べます。ここでは2人でプレイした場合のゲームの雰囲気を順を追って説明します(実は4人でプレイしたことない)。

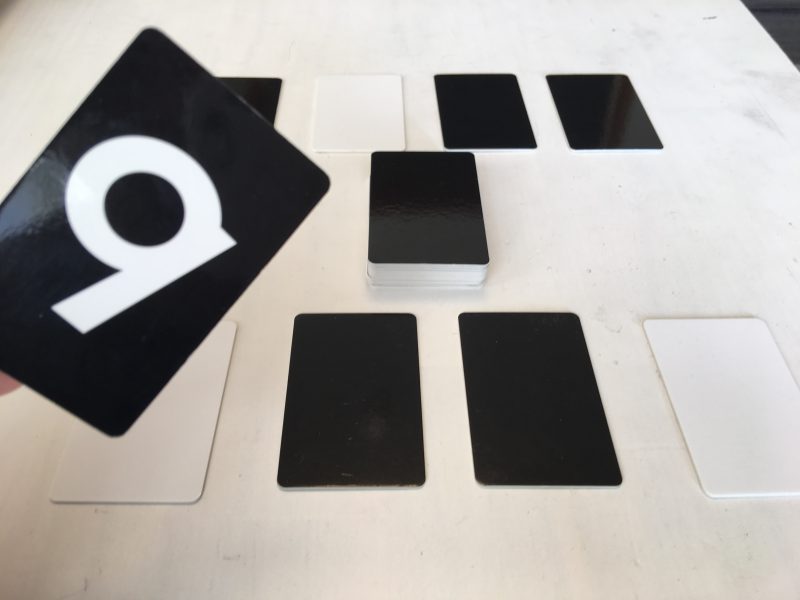

黒の「9」を引いてきた

中央のカードの山から、黒の「9」を引いてきました。

自分のカードの並び

自分のカードの並びはこのようになっています(実際のプレイではこのようにオープンしません)。

「9」より大きい数字で残っているもの

- 黒の「9」を引いてきた

- 自分のカードの並びに黒の「10」と白の「10」がある

以上から、相手が「9」より大きなカードを持っていると仮定するなら、

- 白の「9」

- 黒の「11」

- 白の「11」

の3択になります。

(写真の「9」「11」「11」は分かりやすいように並べただけです。実は黒の「11」は相手のカードの並びから拝借して並べています)

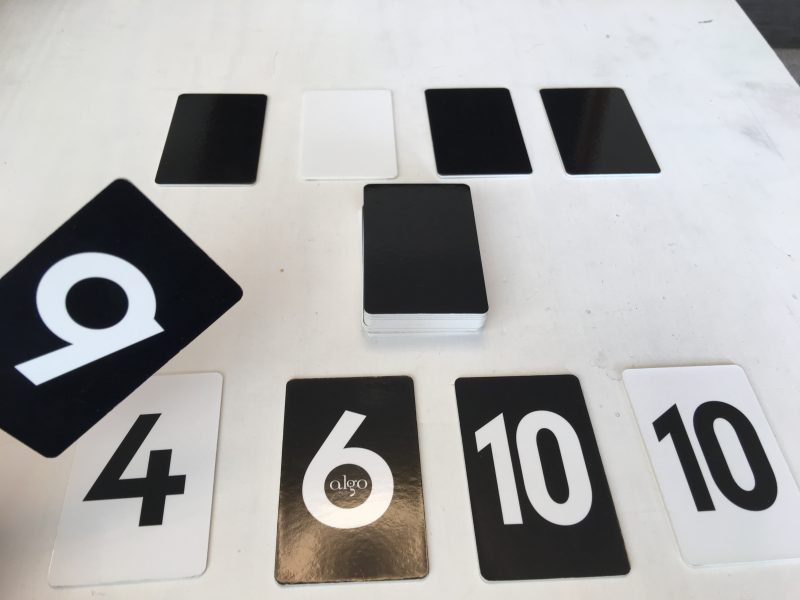

向かって一番左のカードにコール!

相手の向かって一番左(一番大きな数字)のカードが黒ですから、これが9より大きい数字だとすると、考えられるカードは黒の「11」しかありません。

ということで、自分が引いてきたカードを、当てる対象の相手カードの前に持っていき、「11!」とコールします。

推理的中!

推理通り、対象のカードは「11」でしたので、相手はカードをオープンします。

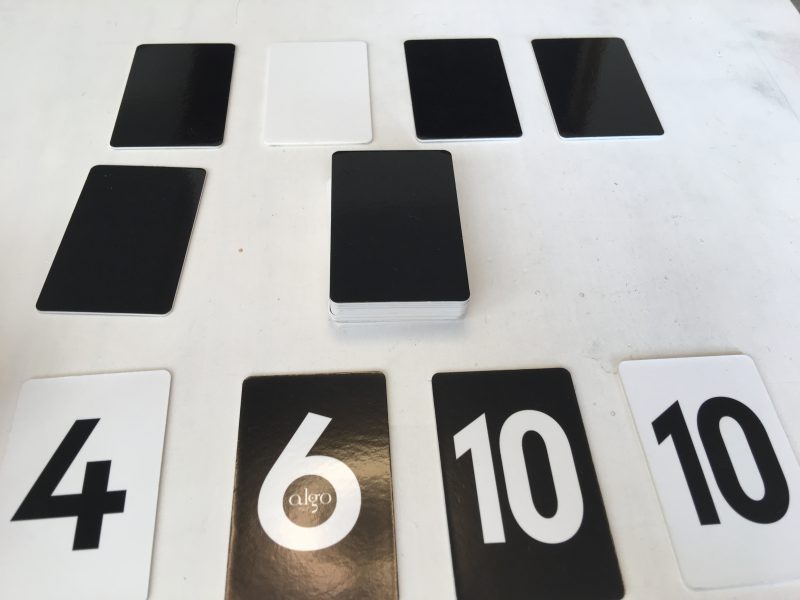

自分と相手のカードの並び

お互いのカードの並びはこのようになっていました。

少し強引な例でしたが、開始直後はカードがすべてふせられた状態なので、ある程度推理したとしても最終的には当てずっぽうになります。

とはいえ、その中で自分の持つ情報を元に、数字を使って仮定を立て、試行錯誤していくことで数字に慣れ、仮説を立てる力が磨かれていく効果はあると思います。

アルゴを楽しめる子

娘の友達が、我が家でアルゴで遊ぶことがありました。累計で10人弱ぐらいとアルゴで遊んだようですが、アルゴを楽しんでいる子とそうでもない子がいました。楽しんでいる子を個別に見てみると、

- 算数が得意な子

- そろばんなどに通っている子

- 会話や説明が上手な子

でした。要は「頭のいい子はアルゴを楽しめる」ということは実感できました。

アルゴを楽しめるようになること

ということで、「アルゴを楽しめる子は頭のいい確率が高そう」な気がします。

アルゴを楽しく遊べるように子どもに仕向けてあげれば、算数や数字を得意にしてあげられるかもしれないので、楽しく遊んで頭がよくなりそうなアルゴ、一度ご自宅でも遊んでみてはいかがでしょうか!?

[…] 論理力が育まれるボードゲームの中に、先日記事に書いた「アルゴ」も紹介されています。やはりアルゴは頭のよくなるゲームとしてよく取り上げられますね。 […]